スタッフブログ

「木の文化」は、まだ生きている(飴村雄輔著) 連載第9回

<「木の文化」は、まだ生きている>・・・購読は左をクリック

2:伝統工法の理論と在来工法の実態

2-1 伝統的軸組み構法の考え方とその理論④

伝統的継ぎ手も様々な種類があります。蟻継ぎのような簡単な継ぎ方から、カマ継ぎ、さらに追っかけ継ぎのような強力で複雑なものまでありますが、全ての継ぎ手はよく見ると、お互いに噛み合った木部が突っ張りあっていて簡単に離れないように作られています。さらに重要なことは、自ら手加工してきた大工さんは木の種類や断面寸法によって、また継ぐ場所や部材の木目の方向によって、継ぎ手が有効に働くようにそれぞれの工夫を凝らして加工していきます。負荷が強くかかる重要な部分に対して、どのような継ぎ手を用いるかは、経験からくる大工の判断力と技能に委ねられてきました。

そこには驚くような裏技が隠されている場合もあります。とにかく継ぎ手が簡単に緩まないようにあらゆる工夫が盛り込まれているのです。こうした手加工の技の集積が伝統建築の耐久性を底上げてきたのは間違いありません。いずれにせよ、熟練の大工は「木」というものがどんな癖を持っているかを、十分知り尽くしていたようです。

その木の癖を読んで一本ずつ「木組み」の中に配置するので、いずれその癖が出てくる程に建物全体が締まってくるように組むのが、名人と評価された大工達だったのです。

さまざまな伝統木造建築の継ぎ手

また、伝統木造建築には現在のようなコンクリート基礎に木の土台をアンカーで敷設するという基礎工事は通常ありません。柱の基礎をしっかり固定しようとする意図で現代建築では法律上必要条件とされていますが、バランスと復元力に重点を置く伝統建築の理論では重視していません。伝統建築では地盤固めした上に板状の自然石(礎石)を置いてその上に柱を載せているだけです。

柱は板状の礎石の上に載せているだけ

柱は固定しない方が良いというのは現代建築の常識を覆すようですが、戦前までの大工の免振構造の考え方からすればそれが常識だったようです。

構造全体の粘り強さと復元力が十分であるなら、柱足元を固定しない方が、大きく揺らされた瞬間、柱や各接合部にかかる負荷を逃がし、むしろ破壊されないという考え方だったのです。実際、過去の地震の影響か、柱足元が本来の基礎石の中心からずれてしまっている古い建築物もいくつか見つかっています。

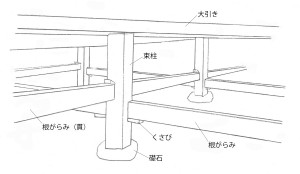

伝統建築は床下に十分な高さを持っていますから、柱の足元固定には、床下の空間で柱同士を繋ぐ「根がらみ」という部材を多用します。これにより、各柱にかかる荷重と揺れの分散を計ります。床高を十分とり床下を塞がないことは、同時に床下の通気性も維持することで、束柱や大引きを腐朽菌から遠ざけるための工夫もされています。

床下の根がらみ

また、コンクリート基礎は湿気を吸い上げてしまいますが、自然石を柱の下に敷いておくと下の地盤からの湿気を柱木口に直接伝えることはありません。通気性の良い床下では、たとえ浸水があっても束柱もすぐに乾く環境下ですから、当然耐久性も維持できます。

当時はコンクリートが無かったからあのようなやり方しか出来なかったと考えている人がいるかもしれませんが、昔の大工棟梁が今の時代に戻ってこのコンクリート基礎を観たら、「これではせっかくの木がすぐだめになる」ときっぱりと否定されるでしょう。

伝統建築の床下基本図

さらに伝統建築では、竣工してからの数年は木の変形を見極めて、各構造部材が落ち着くまで定期的に継ぎ手の締め直しを施せるように工夫されています。「建物を手入れする」という点検補修も定期的にそして習慣的に行われていました。

建物の手入れは当時の文化の一つだったのです。現代人が毎日体のケアをしながら暮らしているようなものです。ですから古い建築物は柱の根継ぎした跡もよく見かけます。これも建物や時代によって継ぎ方も様々ですが大変よく考えられています。

寺院建築などの大きな建物でも、庶民が暮らした長屋であっても、当時の木造建築の技術というのは一つの体系で繋がっており、予算や建物の格式によって大工はそれぞれのつくりに応用を利かしていたようです。本来、木材の品質も様々ですから、その建物に合わせて木材も使いまわしたりもしていたはずです。従って伝統木造建築の世界は、多くの大工に支えられた広い底辺を持つピラミッド型に構成された技術体系の世界だったようで、それだけに、その頂点に立つ棟梁はかなり高い技術を持った名の通った大工も、当時は居たと考えられます。

古い柱にみられる根継ぎ跡

昔は、一旦手掛けた建物に一生付き合うのは大工として当然の責任と義務でした。そして、施主も大工も信頼関係の中でその建物の手入れをお互いの後継者となった者にも代々伝え託していったのです。このような生活文化が、伝統木造建築が時代を超えてきた技術的な根拠であり、これまで繋いでくることができたひとつの仕組みだったようです。

「木の文化」は、まだ生きている(飴村雄輔著) 連載第8回

<「木の文化」は、まだ生きている>・・・購読は左をクリック

2:伝統建築の理論と在来工法の実態③

2-1 伝統的木造軸組工法の考え方とその理論③

第三の重要な要素は、主要建築物の小屋組(屋根組)が剛性の強い作りになっていると言うことです。剛性と云っても柔軟な立体構造でしっかりとくみ上げており、屋根瓦などの重量をかけて押さえ込み、継ぎ手をしっかり密着させ、その負荷を均等に各柱に伝えて建築物全体の変形を制御する役目をしているのです。

寺社仏閣や民家は屋根組が異様に大きく、頭でっかちで、いかにも不安定のように映りますが、実はこれが最も力を発揮する需要な構造体なのです。

特に、寺院建築などでは、瓦を含めた屋根全体の荷重はかなり大きくなるので、柱と梁の継ぎ手などは斗(ます)や肘木(ひじき)を多様に使って美しい組み物を施しています。

この組み物も単なる装飾ではありません。本来は、柱に集中する荷重を全体に分散させるための重要な役割を果たしている部材です。

寺院の格によって、これを何段にも重ねて建物を美しく豪華にみせるのも一つの目的であったようですが、力学的には、斗組等の組み物の力を分散することで隅木や垂木を長くせり出して、軒をより一層深くとることができ、そのひとまわり大きな屋根組がさらに建物全体を抱き込むように守る役割を果たしている構造になっているのです。

すなわち伝統軸組み工法とは、木組み全体で常にバランスをたもたせようとする「総持ち」の考え方なのです。

伝統木造建築に共通する大きな屋根組

斗組物で垂木を2段にせり出した深い軒の寺院建築

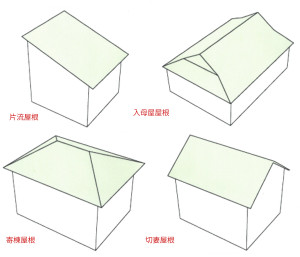

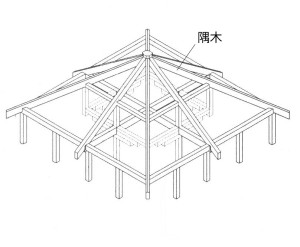

一般に屋根形状は切妻式、寄棟式、入母屋式などがありますが、特に寄棟式や入母屋式は「隅木」が組み込まれた構造になっており、剛性の強い力を発揮します。

二次原材料である筋交いは使わないのに、三次元斜材である隅木をうまく有効に使っています。さらに太い丸太梁などで屋根重量を支え、屋根組全体がしっかり組み込まれているので、それを支える桁や柱もできるだけ小屋組全体の内側で荷重を受け、軒も深くして外壁を吹き降りから守っています。その分できるだけ外壁周りを解放できる構造体に作り上げ、通気性の良い間取りと重厚で美しい立ち姿を実現しています。

木造建築の主な屋根形状

寄棟屋根に組み込んでいる隅木

数百年の歴史を刻んでいる伝統木造建築といわれる建物は、このような基本原理でほぼ満たされています。この木組の原則を実現しているからこそ、何百年もの期間、驚異的な「復元力」で耐えてきたのではないかと思います。

軸組み構造部材の力の伝達原理についてもっと詳しく観察してみると、そこには、さらに木材の特性を知り尽くした知恵が見えてきます。

民家に見られる大きな隅木

木材の持つ異方性

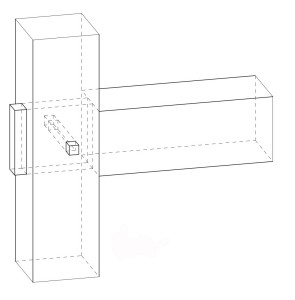

部材の継ぎ手に確かな伝達力があるかどうかは、継ぎ方と継ぐ位置も重要なポイントとなりますが、伝達力そのものはお互いの継ぎ手内部の応力のかかる部位の面積と肉厚とその密着力によって決まります。そして、継ぎ手のつくりも、深く押し込めば押し込むほど、お互いの部材がまるで吸い付くようにかみ合っていくように作っているのです。

木部材の最も強い部分はその肉厚に対して圧縮力がかかる方向です。木材は繊維の塊ですから力学的にも3方向各々に性質の違う異方性を持っています。この原理を利用して、伝統的な継ぎ手の形はすべて創意工夫されています。特に木口面(縦方向)への圧力は強大で、「木は突っ張りの力を利用する」これは当時の大工の力学の大原則でした。木材は引っ張ったり曲げたりするより、突っ張りあう力がけた違いに大きいのです。

突っ張りあう継ぎ手の原理

「木の文化」は、まだ生きている(飴村雄輔著) 連載第7回

<「木の文化」は、まだ生きている>・・・購読は左をクリック

2:伝統建築の理論と在来工法の実態②

2-1 伝統的木造軸組工法の考え方とその理論

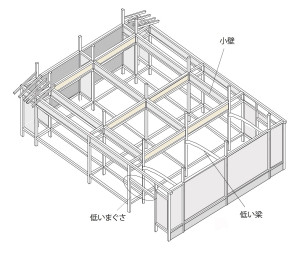

第二に、柱、桁、胴差、梁等の構造材の間隔や配置に無理が無いように設計されていることです。木材は柔らかい弾性物体です。胴差、桁、梁などの横架部材に対しても、たわみや変形がおこらないように、適切なスパンでそれらを支える柱を配置し、さらに梁の横揺れを抑えるつなぎ梁を適切に配置しています。また、柱もたわみや座屈が起こらない程度に太さを決め、その太さに合わせて高さ方向にも適切な位置に柱間につなぎ材が配置されています。標準的な柱で建っている伝統木造の建築物には高さ2m以内には必ず間柱を繋ぐ横材や小壁が入っています。欄干も含め長押や鴨居も、そういう意味での構造用繋ぎ材の一つなのです。

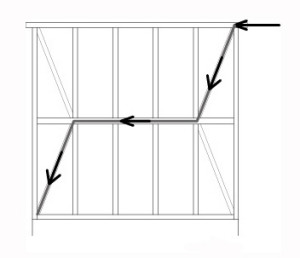

伝統木造の構造材の配置例

伝統工法は現代建築工法のような柱間に筋交部材は用いません。柱と桁の継ぎ手が少々甘くてもそこに筋交斜材を入れるとその柱間の揺れは確かに収まりますが、外圧を受けた時、その力は垂直と水平方向に分散せずに、直近の筋交斜材を利用して流れやすくなり、その斜材を受ける土台や桁の接合部材に負荷が集中します。結果、建物全体としてのバランスを崩す要因になると捉えたようです。

力の流れは斜材に集中する

復元力という力を重視した場合、この考え方は理に適っています。そのため柱間の壁部分には斜材代わりに水平貫材を多用していました。この貫材は楔を併用すると大きく揺れても柱の変形を制御する力をかなり発揮します。貫工法は免震構造としての性能はかなり高く、京都の清水寺の舞台などはその代表的なつくりになっています。

筋交いを入れる事で、現代でいうところの「耐力壁」としての剛性面を実現するという考え方では無く、全体的なバランスを重視した伝統工法では、むしろ斜材は力の流れを崩す余計な存在として考えられていたようです。

清水寺の舞台を支える貫構法の構台

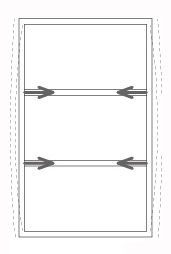

また、外圧の力ができるだけ各部材に均等に吸収されるようにつなぎ梁のような横架材が適切に配置され、胴差や桁が外側に膨らまないように 常に内側に部材を絞り込むようにつなぎ梁の配置が工夫されているのです。梁というのは上からの荷重を支えるだけのものだけではなく、本来の目的は建物全体の膨らみを防ぐ絞り込みが第一義です。

常に内側に部材を絞り込むようにつなぎ梁の配置が工夫されているのです。梁というのは上からの荷重を支えるだけのものだけではなく、本来の目的は建物全体の膨らみを防ぐ絞り込みが第一義です。

建物の膨らみを抑え桁を引き込むのが梁

「木の文化」は、まだ生きている(飴村雄輔著) 連載第6回

<「木の文化」は、まだ生きている>・・・購読は左をクリック

2:伝統建築の理論と在来工法の実態①

2-1 伝統的木造軸組み工法の考え方とその理論①

本来の日本建築「木組技術」とは果たしてどのようなものだったのでしょう。

日本には数百年、いや千数百年に及ぶ伝統的な木造建築物がまさに歴然と各地に残っています。これらは長い歴史の中で、それこそ幾度も大地震や水害に遭っており、それを乗り越えてきた建物です。では何故それだけの耐震性、耐久性をもっていたのか?伝統工法とは一体どのような力学理論の上に成り立っているのか?まず、その検証をしてみる必要があります。

日本建築とは柱と梁を組み合わせたいわゆる「架構式構造」が基本ですが、寺社仏閣や古い民家等の作りや納まりをじっくり観察してみると、その構造と様式は、大変よく考えられていることがわかります。まさに伝統建築物は先人たちの知恵の宝庫です。

ある日突然、天才が現れてこの建築構法を発明したわけではありません。大工棟梁は、建物の耐久性に対する工夫と知恵を凝らし、何代にも渡り試行錯誤と失敗を繰り返した上に、あみ出した技法を後世に伝えながら、膨大な時をかけて洗練された技術を築き上げてきたと考えるべきです。これが伝統建築技術といわれるものです。元々は、日本にも古くから神社建築などに代表される建築様式はありましたが、6世紀ごろ仏教の伝来とともに大陸から寺院建築の原型が伝わり、それが全国に伝わっていったと思われます。

しかし大陸と違って日本は地震国であり、また台風の通り道でもあり、当初はその伝来した原型のまま建てたのでしょうが、その後天災で何度も傷つき倒壊したと思われます。その度に当時の大工は知恵を絞ったのです。結果、伝来してから数百年かけて日本独自の災害に強い構造体に仕上げていったと考えられます。

歴史上の戦いで焼け落ちたものや、地震で倒壊したとか、風水害で大損傷したというはっきりとした記録の残っている建造物の跡地も各地に多く残っています。結局、再建されないまま歴史の中で消えていった建物も多くあったようです。かつての大工棟梁は、天災で倒壊していく様子を肌で観察体験し、検証し、その度に、建築技術を改良させてきたのです。

そう考えれば、再建されたものも含めて、少なくとも現存している建築物は、その後何度も災害を乗り越えられるように造られた建築構造物とみるべきです。ですから耐えて現代まで残っている古い建物にはそれだけの理由があるはずです。これらを細かく観察することで、伝統の軸組理論の本質を理解できるのです。

その伝統的な木軸理論を紐解くにはまず、木材という素材の特性を良く知ることに戻らなければなりません。木材の力学的物性、素材特性がわかればわかるほど、木を知り尽くした先人達の知恵と技が納得できます。

伝統木造建築力学の基本的な考え方とは何だったのか、を考察して、気付き学んだ事をいくつか紹介してみます。木造軸組の建物がどのような構造物か簡単に表現すると、常に揺れている構造物であるということです。

木材は鉄や石とは違って柔らかい生物体の塊ですから、しっかりと組み上げても外圧を受けると微妙に揺れ振動しているのです。揺れることで外圧を吸収し、揺れながら全体でバランスを取りながら安定状態に戻ろうとする弾性構造物なのです。現代でいう免震構造になっているのです。

体に響くような振動ではないのですが、厳密には常にその柔らかい微妙な振動状態で建物が存在しているとイメージしてみてください。ただし、揺れながら元の安定状態に戻るのは、その復元力の根源となる力がなくてはなりません。その強い復元力を発揮する条件とは何なのか。

これには大きく分けて三つの要素があると考えられます。

第一に、まず柱や梁などの構造部の継ぎ手がつながっている部分に確実に力を伝えられる仕口形状になっていることが大前提です。継ぎ手が緩くて部材がお互い密着していなければ力が全体に伝わらず、折角の復元力を生かした木組が機能しません。凸凹で組み合わせる継ぎ手部分の加工は、お互い微妙にサイズを変え、入り込むほどに密着するように工夫されています。また要所には、打ち込み木栓なども有効に使って継ぎ手を絶えず締め付けています。

木栓を使って締め付ける継ぎ手

「木の文化」は、まだ生きている(飴村雄輔著) 連載第5回

<「木の文化」は、まだ生きている>・・・購読は左をクリック

1:何故、木材は使われなくなったか③

戦後からの住宅事情と林業の変遷

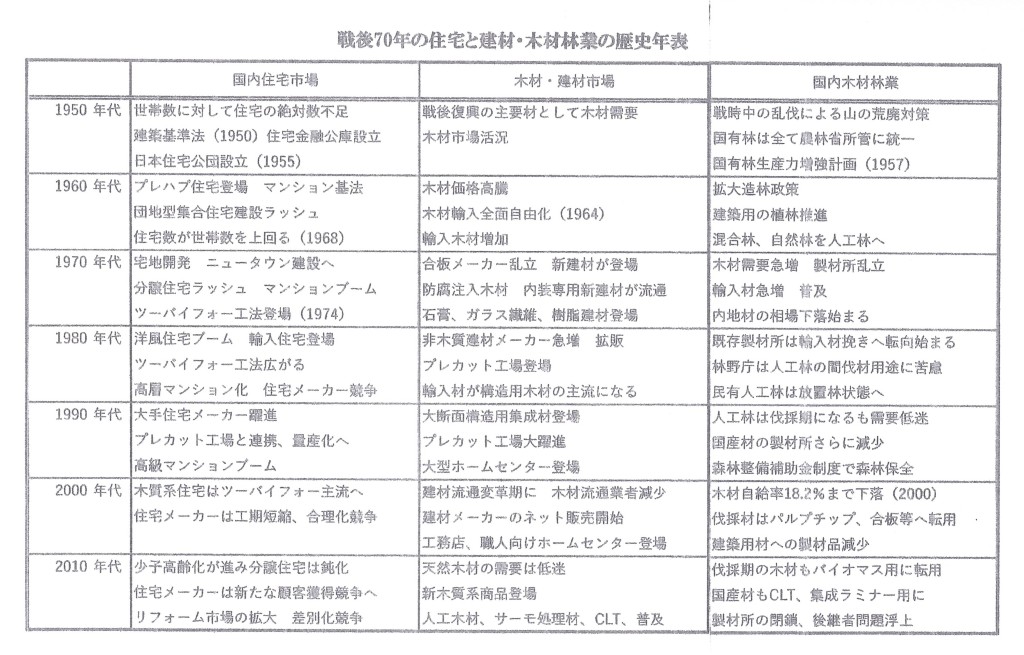

まず、ここまで来てしまった戦後からの住宅と木材業界の経緯を検証してみます。戦後間もない頃、木材の流通源はもちろん国内林業にありました。

すっかり荒れ果てた山に、戦後復興の貴重な資源として、まず全国一斉に杉、桧などの建築用材となる針葉樹の植林が押し進められました。この時、それまでの混合自然林もかなり人工林に変更されていったようです。これは、それまでの自然林から採取した薪や炭が主材であった生活用燃料も、今後は一斉に電気やガスに変更していこうという国のエネルギー改革の大きな転換政策にも合致していたようです。

国有林はもちろん、民有林に対してもそれは国策として励行されました。木材市場は一気に活況を呈しましたが、植林した樹はまだ伐採期に至りません。そこで圧倒的に不足する住宅事情を抱え、政府は木材輸入を少しずつ緩和し、ついに1964年木材輸入を全面自由化します。

このころ住宅業界は団地型集合住宅を量産し、1970年代に入るとマンションブームとなり、住宅造成工事と分譲住宅ラッシュになります。輸入木材は一気に全国に広がり、内地材の相場は崩れていきます。それでも地方ではまだ昔ながらの和風住宅が求められた為、内地材は一定の需要があり市場にも結構流通していました。

このころから合板ベニヤがすっかり一般化され、これらの技術を駆使して新建材と称される合板下地にプリント紙や単板を貼った床材や内装材が流通し始めます。続いて石膏ボードやスレートの屋根材や外壁専用商品も登場します。

追いかけるように金属製品やコンクリート製品、その後樹脂製品もいよいよ登場し、住宅の内外装材は木材や土壁に代わってこれら工業製品がたちまち席巻していきます。

1974年にはツーバイフォー工法が登場します。1980年代からは北欧風の輸入住宅も上陸し、内部仕様はますます洋風化に移行し、新たな色とりどりの建材が生まれてきます。

このころ、木材林業は内地材の需要低迷と相場の落ち込みで、各林業組合も深刻な状況にありました。山麓の製材所の一部は閉鎖に追い込まれ、内地材から外材丸太挽きに転向していく工場も増えていきます。林野庁は戦後植林した国有林の間伐材の用途に困り果てて、住宅や各業界に提案を募り、一方、民有林ではほぼ間伐も出来ず放置状態になります。

1980年代に登場したプレカット工場は輸入材を主材にした構造材を使って大手ハウスメーカーと連携し量産体制に入ります。バブルが崩壊した90年代に入ると、プレカット工場はさらに全国に広がり、それまで木材の継ぎ手を自ら加工して家を建てていた大工達は急速に減っていきました。

2000年代、住宅は益々工業化を目指し、ハウスメーカーは工期短縮と仕様の統一化を図ります。プレカット工場の構造主材も変形の少ない集成材が登場し、広まっていきます。建材メーカーも競争激化の中にあり、分厚いカタログで販売網を広げ、ネット販売も始まりました。一部商社は輸入建材や特殊な輸入木材の取り扱いに走りだします。このあおりで国内の木材問屋や木材販売店、金物店などの廃業、倒産、転業が相次ぎます。

一方、国内の林業は一斉に伐採期が近づいているにもかかわらず需要の低迷は続き、伐採した丸太はパルプ、チップ用材として多く転用されていきます。

2010年代に入ると国内の伐採木材は集成材にも使われるようになり、バイオマス需要、さらに構造材用「CLT」にも内地材が転用されはじめ、今では柱や梁材を大きな丸太から綿密に計算して木取りを進めてきたかつての製剤技術もこの流れの中では特に必要とされなくなり、各製材所の体制も見直しと共に今では後継者問題が深刻化しているようです。

EPSON MFP image

これが戦後から現在までの住宅事情と木材流通、国内林業が歩んできた70年の激変の歴史です。簡単にざっくりと追ってみましたが、こうして歴史をなぞっていくと、戦後のひっ迫した住宅事情の問題解決と、急速な経済復興を目指した日本にとって、国内林業と木材流通業界を犠牲にしてきたのは、避けられなかった事情なのかもしれません。

そして高度成長期の住宅の量産体制への対応は、ある意味、輸入木材と建材メーカーのおかげで達成できたことであり、当時多くの人たちの夢であったマイホームを実現させた原動力にも大きな役割を果たしたことは間違いありません。

ただ、時代の流れでその後、仕方なく消えていった業界や、消えていった業種、業者や職人たちはともかくとして、この四半世紀の「ツケ」が今、結果として現代社会の中でどのような実態になっているかを、ここで、きちんと整理しておく必要があります。

でなければ、この流れを放置したままの延長線上には、取り返しのつかない大きな社会問題が待ち受けているような気がするのです。

写真:「ハイデッキ」でデッドスペースを夢のエクステリア空間へ!

写真:「ハイデッキ」でデッドスペースを夢のエクステリア空間へ!